初回限定無料

音楽は稼げない?ミュージシャンの収入の現実と現代のビジネスモデル

音楽を演奏したり、作詞作曲することで自分の夢や目標を叶えて生きていくことはいつの時代も憧れの的の一つですよね。この記事を書いた私(runa)も音楽でご飯を食べることを夢見て、日々活動してきました。

runa

runaこの記事では、音楽で稼げる、稼げないの現実を伝えていくとともに、どんな活動方針があるかを具体的に説明していきますね!

音楽の情熱を胸に抱える方へ

読者の皆さんは今、ライブハウスのステージに立ちたい、という情熱を胸に抱えていますか?多くの才能あるミュージシャンが、その夢を追いかける中で「音楽で食べていく」という見えないお金の壁にぶつかり、挫折していきます。情熱があるからこそ、その壁の冷たさに心が折れてしまうこともありますよね。しかし、その漠然とした不安は、もしかすると時代の変化に伴う稼ぎ方の知識不足から来ているのかもしれません。かつての成功モデルに固執し、現代の市場に適合しない方法を追い求めることで、自ら稼げないという閉塞感を作り出してしまっている可能性が考えられます。このレポートは、あなたが情熱を持続させるための具体的なロードマップとして、現代のミュージシャンが知るべき収入の真実を提示します。

runa

runa実際に稼ぐことと自分がやりたい音楽を行うこととのギャップに悩むこともありますよね。この記事では、稼ぐということに着目してリアルな現状をお伝えしていきます!

第1章:なぜ「音楽は稼げない」と思い込んでしまうのか?

ライブハウスを夢の場所から活動の場へ

これからライブハウスで積極的に活動したいあなたが、まず知っておくべきは収益の不安定性です。駆け出しのバンドの主な収入源は、ライブのチケット代とグッズ販売の2つに集約されるのが一般的です。しかし、その収益構造は、精神的な負担と金銭的なリスクを同時に抱えています。

例えば、100人収容のライブハウスを満席にした場合、チケット代を1枚3,000円とすると、総売上は30万円になります。でも、ライブハウスのレンタル料が10万円程度かかるため、手元に残るのは20万円ほどです。この金額を4人編成のバンドで均等に分けると、1人あたり5万円の収入にしかなりません。

runa

runaこれは決して少なくない額ですが、次のライブまでにかかるスタジオ代や機材の維持費、そして何より生活費を賄うには到底足りませんよね。

さらに、多くのライブハウスでは「チケットノルマ」という仕組みが課されます。これは、出演バンドに「最低限売ってほしい」と提示されるチケット枚数で、もし達成できなければ、その分のチケット代を自腹で支払う必要があります。

たとえライブ当日に一人も観客が来なかったとしても、このノルマ分は支払わなければなりません。このシステムは、本来の音楽活動の楽しさを削ぎ、「チケットを売らなければならない」という重圧をあなたに生み出します。これは旧来の業界構造が持つ「リスク転嫁」の一面であり、アーティストが自らの活動に集中することを阻害し、「稼げない」という感覚を助長する根本原因の一つと言えます。ライブ収益の不確実性とチケットノルマというリスクは、多くのバンドマンを音楽以外のアルバイトに依存させ、結果として音楽活動に割ける時間とエネルギーを減少させるという悪循環を生み出すものです。

runa

runaアルバイトや副業を続けながら活動するバンドマンも少なくありませんよね。音楽を続けたいという気持ちとのバランスを保つのが難しい時期もたくさんあります。

CD全盛期との決定的な違い

「音楽で稼ぐ」と聞いたとき、多くの人が連想するのは「メジャーデビューしてCDを大ヒットさせる」という一握りの成功モデルではないでしょうか。しかし、このモデルは現代の市場に適合しなくなりつつあります。メジャー契約を結んだとしても、CDの印税は定価のおおよそ1〜3%と決して高くはなく、さらに事務所への管理手数料を支払うため、手元に残る金額はごくわずかです。何より、近年では違法ネット配信の影響もあり、CDの売上が大幅に落ち込んでいるという現実があります。

従来の成功モデルは、ごく一握りのアーティストだけが巨額の富を得る「ピラミッド型」の構造です。このモデルでは、実力に加えて「運」の要素も不可欠であり、多くの才能あるアーティストにとって非現実的な夢に過ぎません。この夢を追うことに固執し、他の可能性に目を向けないことが、「稼げない」という閉塞感の根本原因となっているのです。

runa

runa現代のアーティストは、自分の手で小さな収入源を複数構築する「積み木型」のモデルへと意識をシフトさせる必要があります。

第2章:ライブハウスのチケットノルマから卒業する

ライブチケットとグッズ販売だけでは見えない、お金のリアル

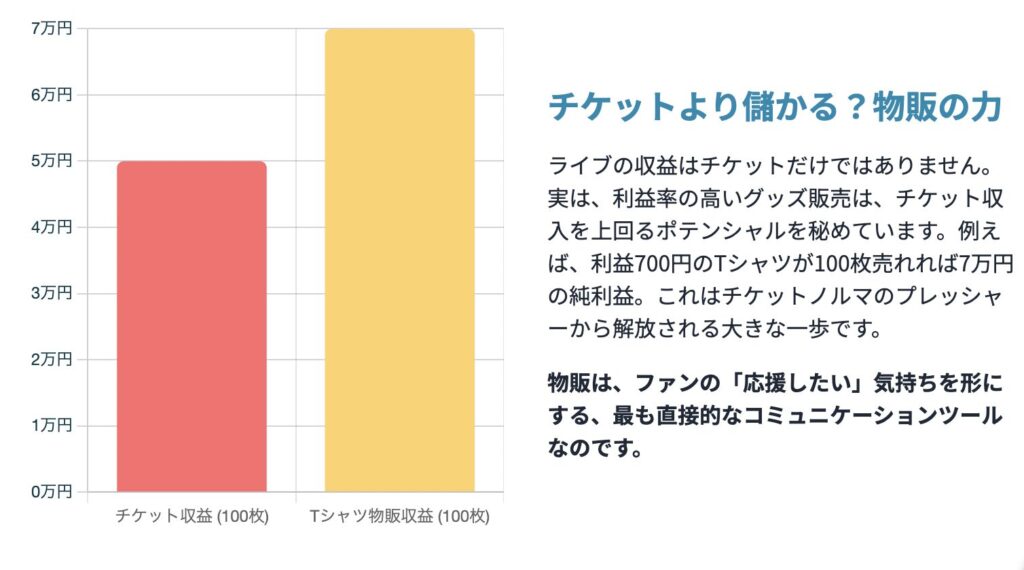

ライブハウスでの収益構造をさらに深く掘り下げると、見過ごされがちな、しかし驚くほど高い収益性を持つ要素が見えてきます。それは「グッズ販売」です。ライブ収益の2大柱はチケットと物販と言われますが、この物販が持つポテンシャルは計り知れません。

特にTシャツのような定番グッズは、1枚あたりの利益が700円程度と非常に高いのが特徴です。例えば100枚売れれば、それだけで7万円の利益が期待できます。また、CD販売も、レーベルから卸価で仕入れ、それをファンに高く売ることで、印税よりもはるかに直接的な利益を得られます。グッズ販売は、単なる収益源ではありません。それは、ファンの「応援したい」という気持ちを可視化し、アーティストとの絆を深める「エンゲージメントツール」としての側面が非常に大きいのです。チケット販売がライブごとにゼロから始まる「フロー型」の収益であるのに対し、グッズ販売はファンベースが大きくなるほど利益が累積する「ストック型」ビジネスへと変化します。この視点の転換が、安定した収益を築く第一歩となります。

CD印税の仕組みと著作権と著作隣接権

多くのバンドマンが漠然としか理解していない「印税」の仕組みには、アーティストの収益構造を決定づける重要な事実が隠されています。音楽には、主に2つの権利が存在します。

- 著作権:作詞家・作曲家が持つ権利で、詞やメロディなど音楽そのものに対するものです。この印税は法律で6%と定められています。

- 著作隣接権:実演家(ミュージシャン)やレコード製作者が持つ権利で、CDを作ったり、歌ったり演奏したりして音楽を届ける役割に対するものです。この印税率は契約によって決まり、一般的に1〜3%とされています。

この構造は、バンドのメンバー間の収益に大きな差を生む原因となります。例えば、4人編成のバンドで実演家印税が2%の場合、1人あたりの取り分は0.5%です。一方、その楽曲の作詞・作曲を担ったメンバーは、この0.5%に加えて著作権印税の取り分(6%のうちの3%)も受け取ることになります。さらに、カラオケなどCDの原盤を使用しないケースでは、著作権を持つ作詞・作曲家のみに印税が入り、他のメンバーには1円も入らないという現実があります。

多くのバンドマンが抱える「なぜ売れてるはずなのに稼げないんだ?」という不満は、この印税構造の不平等に起因しているのです。特に作曲を手がけないメンバーにとって、旧来の印税モデルは非常に不利な構造になっています。この事実を突きつけられることで、あなたは漠然とした不安の具体的な原因を理解し、今後の活動における自身の役割を再考するきっかけを得られるでしょう。この知識は、単に「お金」の話に留まらず、バンドのメンバー間で「誰が何のスキルに価値を見出すか」を話し合うきっかけとなり、楽曲制作への関わり方など、活動そのものに変化をもたらす可能性を秘めています。

第3章:サブスク時代に必須の多様な収入源

音楽配信の再生単価とプロラタ方式

音楽ストリーミングサービスは「稼げない」という通説が広まっていますが、その本質的な価値を理解することが重要です。確かに、Spotifyなどの1再生あたりの単価は非常に低く、0.003ドルから0.004ドル程度とされています。CD1枚分の収益を得るには、数百万回の再生が必要であり、個人で生活できるだけの収益を上げるのは困難です。

しかし、その真の価値は、単体の収益ではなく「究極のマーケティングツール」としての機能にあります。音楽配信は、世界中のリスナーに楽曲を届け、ライブやグッズ販売、ファンクラブへの「導線」となる入り口です。ライブやグッズといった高収益の場へファンを誘導する役割を担うことで、最終的な収益の最大化に貢献します。ライブ中心の収益構造を理解した上で、ストリーミングはあくまでファンを増やし、他の収益チャネルへと繋ぐ手段と捉えるべきです。この視点の転換が、挫折感を乗り越える鍵となります。

また、現代ではディストリビューターと呼ばれる音楽配信代行サービスを利用すれば、個人でも主要なストリーミングサービスに楽曲を簡単にアップロードできます。

主要音楽配信ディストリビューター比較

| サービス名 | 収益還元率 | 料金体系 | 特徴 |

| TuneCore Japan | 100% | 年額制 | 世界185カ国以上、55以上のプラットフォームへ一括配信。収益は100%還元。 |

| BIG UP! | 100% | 無料/有料 | 無料プランから利用可能で、迅速な配信手続きが魅力。 |

| Eggs Pass | 100% | 無料 | 登録料・更新料が不要。アーティスト活動サポートも提供。 |

| Frekul | 100% | 無料 | 配信アップロードは無料。カラオケ配信など一部有料機能あり。 |

音楽配信の会員制モデル

安定した収益と深いファンエンゲージメントを生み出すのが、サブスクリプション型のビジネスモデルです。Patreonのようなメンバーシップモデルは、ファンから月額で定期的な支援を受けられる仕組みであり、安定した収入源を構築できます。例えば、月額1,000円のプランに100人の熱狂的なファンが加入すれば、毎月10万円の安定収入になり得ます。

このモデルは、従来の「商品を売る」という一方的な関係から、「アーティストの活動そのものを支援する」という双方向的な関係へとパラダイムシフトをもたらします。ファンは単なる「顧客」ではなく、作品を共に創り、育てる「パートナー」となるのです。この安定した収益基盤を持つことで、あなたは金銭的なプレッシャーから解放され、より創造的な活動に集中できるようになります。

ライブハウス収益 vs ファンベース収益

| ライブハウス収益 | ファンベース収益(Patreonなど) | |

| 主な収入源 | チケット販売、グッズ販売 | 会員費、デジタル商品販売 |

| 収益モデル | フロー型(ライブごと) | ストック型(継続課金) |

| 収益の安定性 | 低い(ノルマリスクあり) | 高い(継続的な支援) |

| ファンの関係性 | 観客、顧客 | パートナー、サポーター |

デジタル商品と音楽ライセンス販売

一度制作すれば継続的に収益を生む「デジタル資産」を構築することも、現代のアーティストに不可欠な戦略です。物理的な在庫や配送コストが不要なデジタル商品は、利益率が非常に高いのが特徴です。例えば、自身の専門知識を活かしたオンラインコースや、自作のドラムサンプルパック、MIDI、楽譜などのデジタル商品を販売することができます。

また、自分の楽曲をテレビやラジオ、ウェブ動画のBGMや効果音として利用できる形で販売する「音楽ライセンス販売」も、新たな収益の柱となります。さらに、YouTubeのコンテンツIDを登録すれば、自分の楽曲が使用された動画から広告収益の一部を受け取ることが可能になります。これらのデジタル資産は、ライブやレッスンといった「労働集約型」の収入源に加え、時間や場所の制約を受けずに収益を上げられる、現代アーティストの強力な武器です。

音楽スキルを活かしたサイドビジネス

音楽活動と並行して、自身のスキルを直接マネタイズする方法も、経済的安定を得るための賢い戦略です。他のアーティストのレコーディングやライブに参加するセッションミュージシャンとしての活動は、1本あたり数万円のギャラが支払われることもあります。

また、オンラインでの音楽レッスンは、自宅で完結し、ニッチなターゲットにアプローチできる新しい市場です21。通信環境や音響機材を整える必要はありますが、遠方の生徒にも指導でき、特にギターの指の動きなど、対面よりも分かりやすく教えられるというメリットもあります。オンラインレッスンは、音楽家としてのスキルを、音楽活動そのものとは別の「商品」として捉え直すことで、収入源の選択肢を格段に広げる有効な手段と言えるでしょう。

第4章:情熱を継続させるためのtビジネス思考

音楽を届けるオンラインプレゼンス

現代において、オンラインプレゼンスはアーティストの「名刺」であり、活動の基盤です。Instagram、TikTok、YouTubeなどで定期的に発信することは、新しいファンとの出会いを創出し、既存のファンとの関係を深めるために不可欠です。特に、SNS広告を活用すれば、似た音楽嗜好を持つ潜在的なファン層にリーチすることが可能となり、新規ファンの獲得に繋がります。

ファンは、単にライブに来てくれる観客ではありません。彼らは、オンライン・オフラインの双方で口コミを広げる強力な「広告塔」です。オンラインプレゼンスは、単なる情報発信の場ではなく、「無料コンテンツ」を提供することで信頼を築き、ファンベースの基盤を構築する「信頼貯金」の場であるという認識が重要です。ライブハウスの集客(地理的制約)から、オンラインでの集客(地理的無制約)にシフトすることで、潜在的なファンの母数を飛躍的に拡大できるのです。

ライブストリーミングと投げ銭

ライブストリーミングは、リアルライブの代替ではなく、全く新しい「収益チャネル」として捉えるべきです。YouTubeのスーパーチャットや、SHOWROOM、ツイキャスなどの「投げ銭」システムは、ファンがパフォーマンスや活動を直接支援できる仕組みを提供しています。

この「投げ銭制ライブ」は、チケット代という上限を設けず、観客が「気持ち」でお金を払うシステムであり、パフォーマンスの質がダイレクトに収益に反映される透明性の高いモデルです。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うライブ市場の減少期には、多くのアーティストがこのモデルで大きな収益を上げています。例えば、ある音楽ユニットは、無観客オンラインライブで1億円を超えるスーパーチャットを集めることに成功しました。これは、ライブストリーミングが、ファンとのエンゲージメントの深さを測る指標となり、かつてないほどの収益を生み出す可能性があることを示唆しています。

著作権・収益化の申請手続き(TuneCore, JASRACなど)

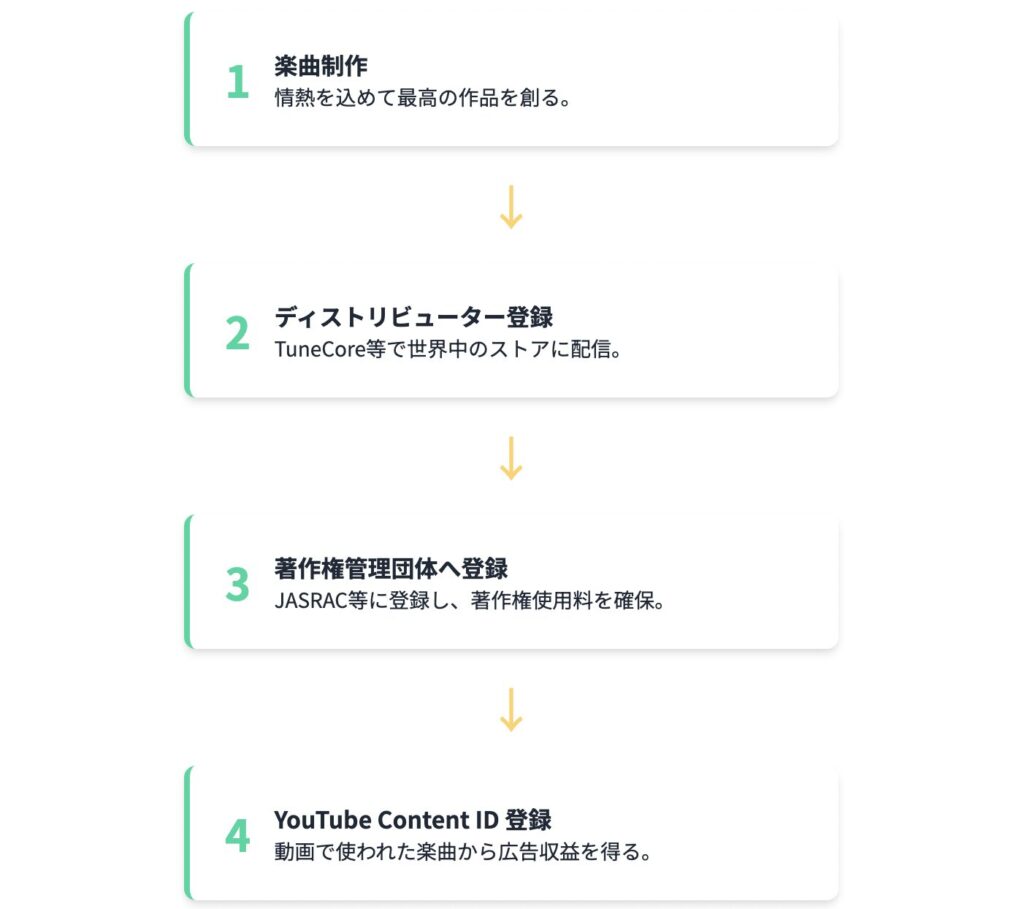

音楽活動をビジネスとして成り立たせるためには、面倒でも必ず知っておくべき手続きがあります。これは、あなたの才能と作品を「資産」へと変え、正当な報酬を受け取るための最低限の知識です。

- 音楽配信の収益化:TuneCore Japanなどのディストリビューターを通じて、自分の楽曲をApple MusicやSpotifyなど55以上のプラットフォームに一括配信できます。

- YouTubeでの収益化:YouTubeのコンテンツIDを登録することで、自分の楽曲が使われた動画から広告収益を得られます。

- 著作権の登録:楽曲をCDにしたり、カラオケで使われたりする場合、JASRACなどの著作権管理団体に登録することで、著作権使用料を受け取ることができます。

これらの手続きは一見複雑に思えますが、これらをこなすことで「才能」が「資産」へと変わり、収益の機会を取りこぼさなくなります。これは単に「稼ぐ」ためだけでなく、アーティストとしてのキャリアを長期的に守るための「自己防衛」でもあります。

第5章:音楽の情熱を続けるための新しい一歩

音楽を続けるための新しい視点

あなたは今、「メジャー契約」や「一発屋の成功」といった漠然とした夢を追っていませんか?その夢を手放し、「音楽を仕事として継続する」という目標に切り替えたとき、世界は大きく変わって見えます。多くのミュージシャンがアルバイトなどの副業と両立しているという現実は、決して挫折を意味するものではありません。

「音楽だけで生活する」という狭い定義に縛られる必要はないのです。複数の収入源を持つことで、精神的な安定と経済的な余裕が生まれ、結果的に「音楽を続ける」という最も重要な目標を達成できるのです。これは、単なるお金の話ではありません。「音楽に食わせてもらおう」という依存的な姿勢から、「自分の手で音楽というビジネスを育てよう」という自立的な姿勢への変化を意味します。

音楽という才能を仕事にするための行動指針

現代の音楽活動は、単なる「ライブと練習」だけでは完結しません。それは「作品制作」「マーケティング」「ファンとのコミュニケーション」「収益管理」など、複数の要素からなる複合的なビジネスです。この全体像を理解した上で、明日からでも実行できる具体的な行動指針を以下にまとめます。

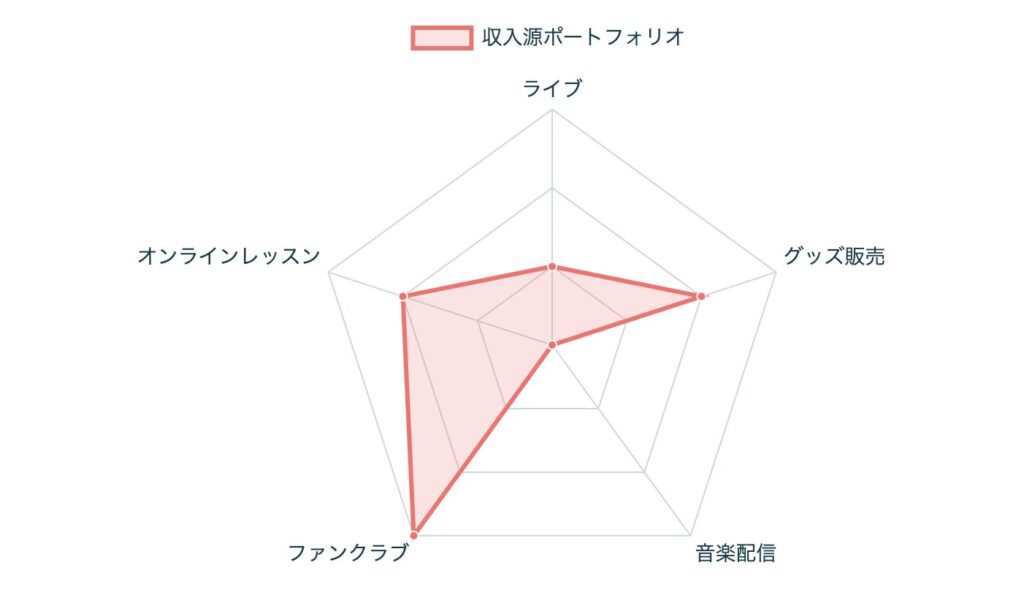

- 多様な収入源を構築する:ライブ、グッズ、オンラインレッスン、デジタルコンテンツ、ストリーミング、ライセンス販売など、複数の収益の柱を少しずつ積み重ねる。

- オンラインプレゼンスを確立する:SNSやウェブサイトを通じて、価値ある無料コンテンツを定期的に発信し、ファンベースの基盤を築く。

- ビジネススキルを身につける:著作権や収益化の仕組みを理解し、自分の知的財産を守り、最大限の収益機会を得るための知識を学ぶ。

- 直接的なファン関係を構築する:投げ銭や会員制モデルを活用し、ファンを単なる顧客ではなく、活動を共に創るパートナーとして大切にする。

お金を超えた本当の豊かさとは

音楽で生計を立てる道は決して容易ではありません。しかし、厳しい現実を認めつつも、人に夢や影響を与えることができるのはミュージシャン以外にないという事実があります。本当の豊かさとは、金銭的な成功だけでなく、音楽を通じて築いたファンとの絆、そして「自分の力で人生を切り開いている」という実感ではないでしょうか。

ライブハウスのステージに立ち、あなたの音楽を聴いてくれるファンがいる時点で、あなたはすでに誰かの人生に影響を与えています。その小さな「豊かさ」を、より強固な「ビジネス」へと育てていくことこそ、現代のミュージシャンが目指すべき道です。音楽を「夢」から、情熱が持続可能な「仕事」へと進化させる新しい一歩を、今ここから踏み出してください。

コメント