初回限定無料

ヒップホップとは〜文化と歴史・社会運動に与えた影響を解説〜

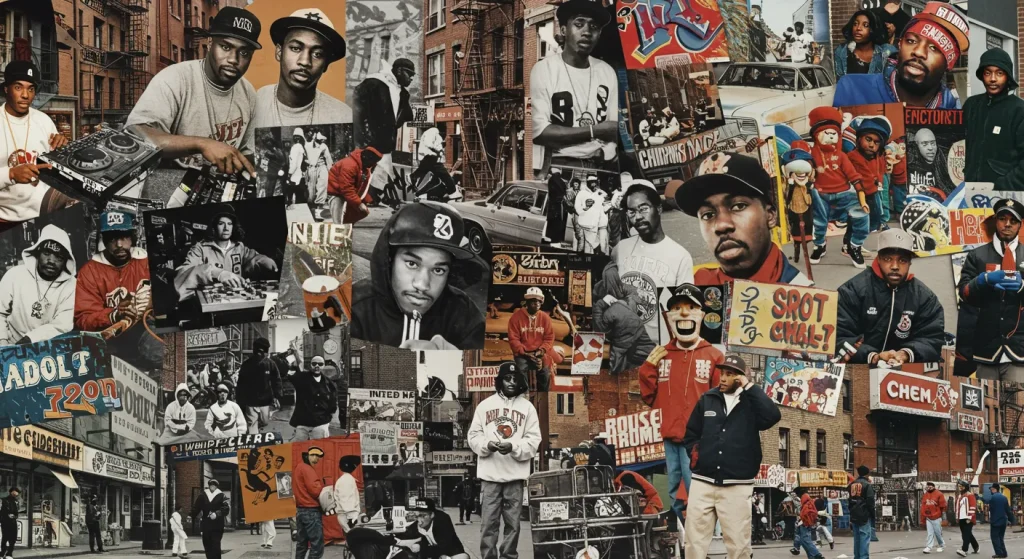

近年、テレビやSNS、音楽配信サービスを通じて「ヒップホップ」という言葉を目にする機会が増えました。「ラップとの違いは?」「どうして若者に人気なの?」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。ヒップホップとは、音楽だけにとどまらず、ダンス、ファッション、アート、言葉など多様な表現を含むカルチャーです。1970年代にアメリカ・ニューヨークのストリートで生まれ、今では世界中に広がる一大文化となっています。

この記事では、ヒップホップの基本的な意味から、その歴史、日本語ラップの発展、社会運動やファッションとの関係までを初心者向けにわかりやすく解説します。

・ヒップホップの成り立ちや背景に興味がある人

・音楽だけでなくダンスやファッションも含めてカルチャーとしてヒップホップを知りたい人

・社会運動や若者文化に与えたヒップホップの影響を学びたい人

ヒップホップの4大要素

ヒップホップは1970年代にアメリカ・ニューヨークのストリートで生まれたカルチャーで、DJやMC(ラップ)、ストリートダンス、グラフィティという4大要素が融合した音楽・芸術運動です。

1973年、DJクール・ハークがパーティーで曲の“ブレイク”部分だけを2枚のターンテーブルでループ再生する「ブレイクビーツ」を発明したことが起点となりました。このとき、MCがブレイクビーツに乗せて言葉を紡ぎ、人々がそのリズムで踊り始めたことが、ラップやブレイクダンスの起源とされています。

つまりヒップホップは、「音」と「言葉」と「ダンス」と「グラフィティ」がストリートで生まれた表現様式であり、それら4つが揃うことでヒップホップ文化を形成しているといえるでしょう。

具体的には、ヒップホップの4大要素は次の通りです

- DJ(ディスクジョッキー):レコードやターンテーブルで音楽を操り、リズムを刻む役割。

- ラップ(MC):ビートに合わせてリリック(歌詞)を韻を踏みながらリズミカルに語ること。

- ストリートダンス(ブレイクダンスなど):ブレイクビーツに合わせた身体表現。特にブレイクダンス(B-boying/B-girling)が代表的です。

- グラフィティ:街角や壁にスプレー缶で絵や文字を描くアート。ヒップホップとは少し別系統で発展しましたが、同時代のストリート文化として不可欠な要素とされています。

海外ヒップホップの歴史:誕生からグローバル化まで

ヒップホップの歴史は、アメリカの貧困地区に住む若者たちの自己表現から始まりました。音楽、ダンス、アート、言葉を通じて、現実社会に対する声を上げてきたカルチャーは、今や世界中に広がっています。ここでは、海外のヒップホップの歩みを年代ごとに振り返り、その発展と意義を初心者にもわかりやすく解説します。

1970年代:ニューヨーク・ブロンクスでの誕生

ヒップホップの起源は1973年、ニューヨーク・サウスブロンクスにてジャマイカ移民のDJクール・ハークが開いたブロックパーティーだとされています。彼はレコードの「ブレイク部分」を2枚のターンテーブルで交互に流し続け、観客のテンションを高める手法(=ブレイクビーツ)を確立。この音に合わせてMCが即興で煽りの言葉を入れたり、ダンサーが踊ったりすることで、ヒップホップが形作られていきました。

当時のブロンクスは犯罪と貧困が蔓延する地域でしたが、若者たちは銃ではなく音楽とアートで自己表現し、地域を盛り上げていったのです。

1980年代:ラップの台頭と社会的メッセージの拡大

この時代にはラップという表現手段が急速に進化。グランドマスター・フラッシュやRUN-D.M.C.、Public Enemyなどの登場により、ラップは単なるエンタメを超えた「言葉の武器」となっていきました。

Public Enemyの『Fight the Power』(1989年)は、黒人差別や社会的不平等に立ち向かう強いメッセージを持ち、政治性を帯びたラップの象徴的存在となりました。また、この時期はスクラッチやサンプラーの進化もあり、音楽的な多様性も広がりました。

1990年代:ギャングスタ・ラップと東西抗争

ヒップホップはアメリカのメインカルチャーへと躍進。特に注目されたのが、西海岸のギャングスタ・ラップです。N.W.A.(エヌ・ダブリュー・エー)は、警察の暴力やスラムの現実を過激に描写し、大きな社会的議論を巻き起こしました。

同時に、東海岸ではNasやThe Notorious B.I.G.、西海岸では2Pacなどが人気を集め、「イースト・ウェスト抗争」と呼ばれる対立構造が顕在化。この抗争は最終的に2PacとB.I.G.という2人のスターも巻き込まれるなど、ヒップホップの危機でもありました。

しかしこの時代は、リリックやトラック制作の精度も大きく進化し、ヒップホップは音楽的にも成熟期を迎えました。

2000年代:商業的成功と多様化

2000年代には、Jay-ZやEminem、50 Centなどが全米チャートを席巻し、ヒップホップは商業的に最も成功した音楽ジャンルへと成長します。プロデューサーの存在も重要視され、Dr. DreやTimbaland、The Neptunesなどがトレンドを牽引しました。

同時に、R&Bとの融合や、サウス(南部)出身アーティストの台頭(Lil Wayne、Outkastなど)もあり、スタイルの多様化が進みました。いわゆる「ポップとヒップホップの境界」が曖昧になっていった時代でもあります。

2010年代〜現在:トラップの隆盛とグローバル化

2010年代はトラップ・ミュージック(南部アトランタ発祥)の時代。重低音のビート、ハイハットの高速連打、スロウなフロウなどを特徴とするこのスタイルは、FutureやMigos、Travis Scottらの活躍によりメインストリームへ。

また、ヒップホップはSNSの拡散力とストリーミングの普及により、国境を越えて広がっていきます。韓国やフランス、アフリカ、日本など、各国で独自のスタイルが生まれ、もはや「アメリカ発」の枠を超える世界的カルチャーへと変貌しました。

世界各地のヒップホップ文化の広がり

韓国(K-HIPHOP):Block B、Zico、BewhY、Jay Parkらが牽引。K-POPとの融合も進む。

フランス:社会派ラップが主流で、移民問題や暴動を背景に強いメッセージ性を持つ。

アフリカ:ナイジェリア、南アフリカなどで伝統音楽とヒップホップのミックスが登場。

中東・南アジア:イスラム圏でも若者の反体制運動にラップが活用されている。

こうしたグローバルな展開は、ヒップホップが「表現の自由」「自己肯定」「社会へのメッセージ」として、言語や国境を越えた普遍的な力を持つことを証明しています。

日本語ラップの発展:日本へのヒップホップ伝来から現在へ

日本でヒップホップが本格的に注目され始めたのは1980年代です。海外の映画『ワイルド・スタイル』(1983年)や『ビート・ストリート』(1984年)が放映されると、日本の若者たちにDJやラップ、ブレイクダンスの存在が強烈に印象づけられました。1981年にはスネークマン・ショーの小林克也が「ごきげんいかがワン・ツゥ・スリー」を発表し、これが日本初のラップ曲とされています。

日本語で歌う本格的なラッパーが登場するのは1990年代のことです。1990年前後にスチャダラパーやEAST END×YURI、RHYMESTERといったグループが現れ、言葉遊びを駆使した日本語のラップを披露しました。これらのアーティストは社会問題や日常生活をリアルに歌詞に落とし込み、ストリートの声を代弁する存在として人気を博しました(ブギーファンキーなスタイルも日本語ラップの特徴となりました)

日本語ラップの歴史

- 1980年代:伊藤誠行(いとうせいこう)や藤原ヒロシらがパーティーシーンでラップを取り入れ、日本語ラップの土台を築いた。

- 1990年代:ZEEBRA、K DUB SHINE、RHYMESTER、スチャダラパーなどが登場。彼らは社会派・ストリート派のリリックで幅広い支持を獲得し、ヒップホップを日本の音楽シーンに定着させた。

- 2000年代:KREVA、RIP SLYME、KICK THE CAN CREWなどがメジャーデビューし、ヒップホップはポップカルチャーとして全国的に広がる。ヒップホップ的な言葉遣いやファッションが若者文化に浸透。

- 2010年代以降:KOHH、Awich、舐達麻(なめだるま)など多様な新世代ラッパーが登場し、グローバルな要素を取り入れた日本語ラップ。

このように、日本のヒップホップは単にアメリカ文化の模倣ではなく、独自に進化してきました。日本語ラップは初心者にも親しみやすい言葉が使われ、社会風刺や自己表現の手段として若者に支持されています。

ヒップホップが社会運動に与えた影響

ヒップホップはもともと社会的なメッセージ性を強く持つ音楽でした。1970年代後半から1980年代にかけて、米国の黒人コミュニティは警察の暴力や貧困、人種差別など数多くの問題に直面しており、ラップはそれら「隠された言葉(ヒドゥン・トランスクリプト)」として現実を告発する役割を果たしました。例えば、1989年にPublic Enemyが制作した「Fight the Power」は差別と戦う強いメッセージで抗議ソングの代表作となり、映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』のテーマ曲にも起用されました。また、1988年のN.W.A.の「Fuck tha Police」は警察の暴力への抗議を過激に表現し、その内容からFBIが公開抗議する騒動にも発展しました。この事件では米国自由人権協会(ACLU)が「表現の自由への政府介入は不適切」と反論し、ヒップホップが政治的検閲の対象にもなりうることを示しました。

近年でもヒップホップは社会運動と深く結びついています。2010年代のブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動では、ラッパーたちが警察の残虐行為や人種差別への抗議の声を積極的に発信しました。ケンドリック・ラマーの2015年の楽曲「Alright」は「俺たちは大丈夫だ(Alright)」というサビがデモで繰り返し歌われ、BLMの非公式アンセムとなりました。ビヨンセも2016年の「Formation」でスーパーボウルの舞台でブラックパンサー党を想起させる演出を披露し、黒人の誇りと連帯を高らかに歌い上げています。音楽ライター渡辺志保氏も「人種差別に対する抗議は1980年代からヒップホップの大きなテーマ」であり、近年の米国社会ではラッパーたちの発声がSNSを通じて意識改革の波を広げていると指摘しています。

このように、ヒップホップは表現の自由の象徴ともなり、アーティストは音楽を通じて投票啓発や社会問題の啓蒙活動にも取り組んでいます。社会の不正義に対して歌やダンスで声を上げるヒップホップのスタンスは、今もなお世界中で社会運動に影響を与え続けています。

ヒップホップとファッション:ストリートからハイブランドへ

ヒップホップは音楽と同様にファッションとも切っても切れない関係にあります。1970年代末~80年代にかけてブロンクスで生まれたB-BOYスタイルは、レザージャケットやハイウエストのデニムに加え、ジャラジャラしたゴールドチェーン、トラックスーツ、バンダナ、ベースボールキャップといったアイテムが特徴でした。この時期、AdidasやPuma、Nikeなどのスニーカーブランドも急成長し、スニーカーはヒップホップファッションの定番となりました。

1990年代になると、ファッションにブランド志向が強まりました。スポーツウェアとストリートスタイルが融合し、オーバーサイズのジャージ・Tシャツに、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Filaといったブランドロゴが大きく入った衣服が流行しました。同時に、西海岸のギャングカルチャーからはチェック柄シャツとベースボールキャップのスタイルも生まれ、ギャングスタラップのイメージが広まりました。

2000年代後半以降は、ヒップホップファッションがさらに多様化・洗練されます。ビッグシルエットの流行は続きつつも、次第に体にフィットしたスタイリッシュなアイテムが好まれるようになり、タトゥーやグリル(歯に付ける装飾)も流行しました。有名デザイナーやハイブランド(Iceberg、Vivienne Westwood など)がヒップホップ界に参入し、ラッパーがコレクションに参加する例も増えました。2010年代以降はさらに、ストリートウェアと高級ファッションが融合します。ワイドパンツやテックウェアなど個性的なアイテムと、GUCCIやLouis Vuittonといったハイブランドとの組み合わせがトレンドとなり、若者の間で支持を集めています。

現在のヒップホップファッションは多様性を尊重し、個性重視のスタイルが主流です。2025年のトレンドでも、ワイドパンツやバギージーンズ、レイヤードスタイルなどが注目されており、Nike Air Jordan や New Balance 550 といったスニーカーが人気とされています。アーティストではトラヴィス・スコットがテックウェア、カニエ・ウェストがミニマルスタイル、エイサップ・ロッキーがハイブランド×ストリートの融合を牽引し、日本ではBAD HOPやZORNらも影響力を持っています。

代表的なヒップホップブランドとしては、Supreme(シュプリーム)、New Era、Dickies、Timberland、Polo Ralph Lauren などが挙げられます。これらのブランドは世界中のラッパーに愛用され、歌詞にも頻出する定番アイテムです。例えばTimberlandのブーツはラップで「ティンバー」と呼ばれるほど象徴的であり、ポロ・ラルフローレンは90年代にニューヨークのギャングから支持されてストリートブランドとして人気を獲得しました。

このようにヒップホップはストリート文化としてファッションにも強い影響を与え、音楽と同様に自己表現の場となっています。トレンドを追いつつも、自分だけのスタイルを貫くことがヒップホップ・ファッションの精神でもあります。

ヒップホップの意義と今後

ヒップホップは音楽だけでなく、言葉・ダンス・芸術・ファッションを通じて多様な文化を生み出し、グローバルに広がっています。初心者でも、ヒップホップの歴史と四大要素を理解し、日本語ラップや社会運動への影響を知ることで、この文化の持つ深い意味を感じることができるでしょう。

海外ヒップホップの歴史を振り返ると、それは単なる音楽ジャンルではなく、**時代と社会に対する“声”**であったことがよく分かります。1970年代のブロンクスで始まった小さな運動は、やがて社会変革を促すツールとなり、そして世界中の若者たちの共通言語となりました。

今日のヒップホップは、リズムやラップだけでなく、アイデンティティや希望、怒りや連帯を表現する文化です。初心者であっても、世界のヒップホップ史を知ることで、このカルチャーの奥深さと広がりをより深く理解できるでしょう。

コメント