初回限定無料

邦ロックとJ-POPの違いとは?それぞれの音楽の特徴や歴史を解説

「いつも何気なく音楽を聴いているけれど、邦ロックとJ-POPの違いって何?」と疑問を感じる方もおられるのではないでしょうか。

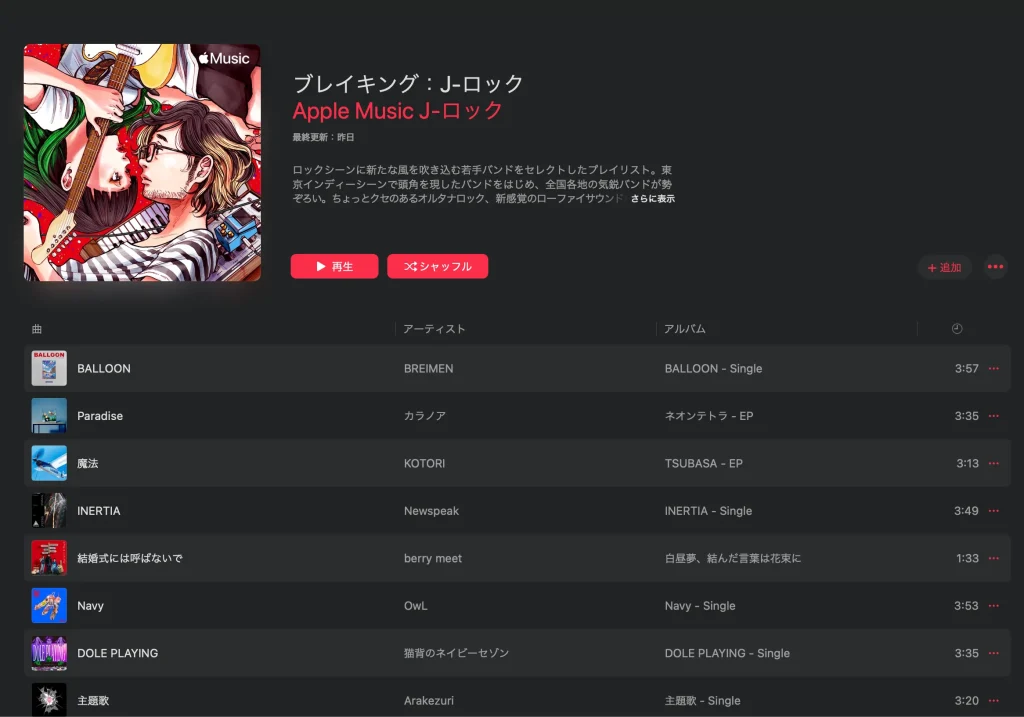

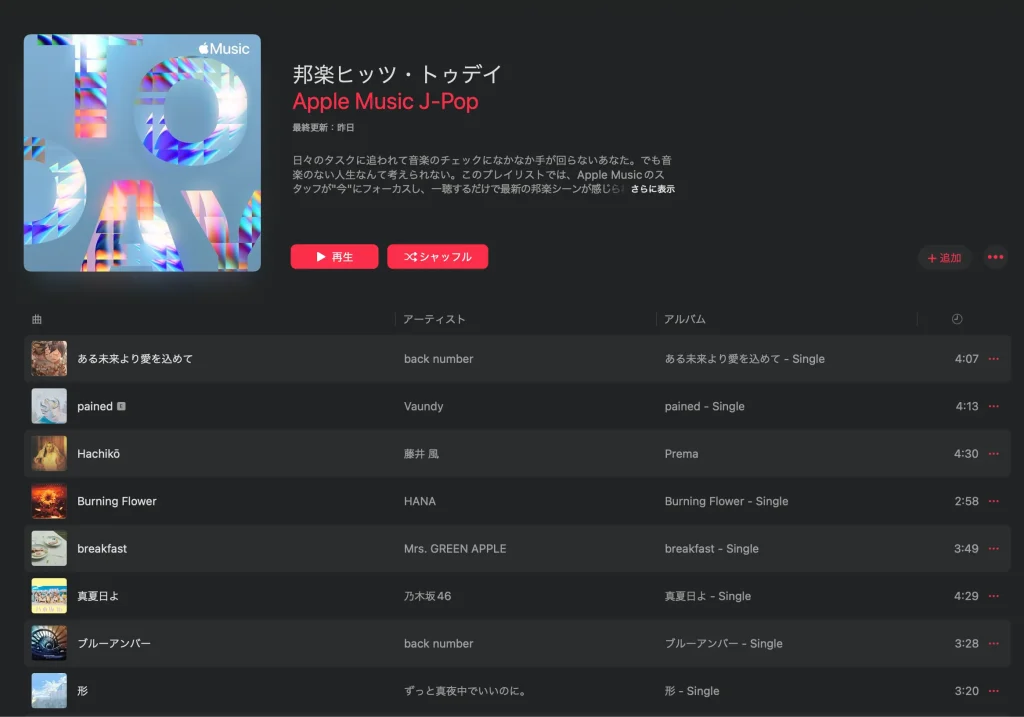

SpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスでは「邦ロック」「J-ROCK」と銘打たれたプレイリストが人気を集め、音楽系メディアの記事でも「邦ロックバンドの台頭」や「新世代J-POPの登場」といった見出しが目立つようになりました。

しかし実際には、J-POPの中にもロック色が濃い楽曲が多く存在し、両者の境界は非常に曖昧です。

なぜ今このテーマが注目されているのかといえば、ストリーミングやSNSの普及によって、音楽ジャンルに対するリスナーの意識が変化してきたためです。

これまでよりも細分化された音楽ジャンルを求める声が増える一方で、「好きな曲ならジャンルは関係ない」という風潮も根付いています。

本記事では、そのような背景を踏まえながら、「邦ロック」と「J-POP」の違いを徹底解説していきます。

・邦ロックやJ-POPの違いを知りたい音楽好きの人

・自分の好みに合う音楽ジャンルを見つけたい人

・音楽の歴史や背景を知って、もっと深く曲を楽しみたい人

邦ロックとJ-POPに明確な定義はない

邦楽のジャンル分けにおいて「邦ロック」と「J-POP」という言葉は多く使われていますが、実はこの二つに明確な定義は存在しません。J-POPは「日本のポップミュージック全般」を指す一方で、邦ロックは「日本語で歌うロック」を漠然と示しています。

しかし、音楽性・文化的背景・ファン層の違いから、両者は区別される場面が増えています。つまり、邦ロックはJ-POPの一部でありながらも、独自の存在感を放つジャンルとして扱われることが多いのです。

この曖昧さこそが議論を呼ぶポイントであり、今回はその違いや背景を詳しく掘り下げていきます。

◾️ J-POPの定義・誕生背景

J-POPという言葉が登場したのは1988年頃、東京のFM局J-WAVEが洋楽との区別を明確にするために採用したのが始まりです。

それまでは「ニューミュージック」や「歌謡曲」と呼ばれていたジャンルの音楽が、より洋楽に近いサウンドやプロダクションを伴う形で進化し、「J-POP」と総称されるようになりました。

1990年代にはミリオンセラーを連発するアーティストが続出し、市場としても巨大化しました。

音楽的特徴としては、洋楽的なコード進行、打ち込みサウンド、BPMの幅広さ、そして恋愛や夢をテーマにした歌詞が多いことが挙げられます。

J-POPの言葉の意味を知るためには、日本の音楽の歴史を深く掘り下げていくことが重要になります。

◾️邦ロック(J-ROCK)の起源と用語変遷

邦ロックという言葉は「日本語によるロック音楽」を指しますが、その起源は1970年代にまで遡ります。

はっぴいえんどやRCサクセションといった日本語ロックの先駆者たちがその礎を築きました。

しかし、「邦ロック」という呼称が一般的に使われ始めたのは2000年代以降です。音楽誌『ROCKIN’ON JAPAN』の影響から「ロキノン系」という言葉が生まれ、若者を中心にそのカテゴリーが浸透していきました。

特にインディーズ出身で独自の世界観や文学性を持つバンドが邦ロックとして扱われることが多いのも特徴です。

そのため、邦ロックは単なるジャンル名以上に、文化的・感性的なラベルとして機能しています。

サウンドプロダクションの特徴

邦ロックとJ-POPのサウンドの違いをより鮮明に感じられる例として、[Alexandros]やTHE ORAL CIGARETTESが挙げられます。彼らの楽曲はギターリフが主役となり、ドラムとベースが生み出すグルーヴ感がそのままバンドの「熱量」として表現されます。特に[Alexandros]は洋楽志向が強く、音圧が高めで骨太なギターサウンドが特徴です。ライブでの再現性を重視した「バンドの音」で構成されるのが邦ロックの王道と言えるでしょう。

一方でJ-POP側の例としては、back numberやあいみょんが代表的です。彼らもギター中心のサウンドではありますが、打ち込みによるリズムやエフェクト処理が丁寧に施されており、スタジオワークによって緻密に仕上げられています。back numberの『水平線』やあいみょんの『愛の花』などは、曲全体に透明感や広がりを持たせるための音作りがなされており、生音というより「作品」として完成された質感があります。邦ロックが衝動とライブ感を重視するのに対して、J-POPは完成度と聴きやすさを重視する傾向にあると言えるでしょう。

back numberはJ-POPと邦ロックの両方のジャンルで呼ばれることがあるので、なかなか明確なジャンル分けは難しいですね。

歌詞の違い

邦ロックとJ-POPの歌詞の違いをさらに際立たせる例として、RADWIMPSとSEKAI NO OWARIを挙げることができます。RADWIMPSの歌詞は、哲学的で抽象的な表現が多く、自分の内面世界を掘り下げるような内容が特徴です。野田洋次郎の書く歌詞には、言葉遊びや難解な比喩が多用され、『ふたりごと』や『有心論』などは一度聴いただけでは完全に意味を理解できない複雑さがあります。その分、聴き込むごとに解釈が深まる魅力があり、自分自身と向き合うような感覚を覚えるリスナーも多いです。

対照的に、J-POPの例としてはSEKAI NO OWARIが挙げられます。彼らの歌詞は物語性がありつつも非常にわかりやすく、誰でも情景をすぐに思い浮かべられるような表現で作られています。『RAIN』や『Habit』のように、映像作品や社会的テーマとリンクしたメッセージ性もありますが、基本的には聴き手が共感しやすい言葉で構成されています。邦ロックが「個人の感情世界」を掘り下げるのに対し、J-POPは「社会や物語」との接点を意識しながら歌詞が紡がれる傾向にあると言えるでしょう。

SEKAI NO OWARIの音楽性は唯一無二なので、J-POPや邦ロックの枠にもとどまらず独自のジャンルを築いているともいえますね。

ストリーミング時代の流れ

実際の音楽市場における「邦ロック」と「J-POP」の境界はどうなっているのでしょうか。

かつてCDショップでは「J-POP」「邦ロック」といったカテゴリ分けが明確にされており、購入層の違いが如実に表れていました。

しかしストリーミング時代に入り、音楽のジャンル分けは徐々に曖昧になっています。SpotifyやApple Musicなどのサービスでは、「J-POP」タグの中に邦ロックバンドが含まれることも珍しくありません。

また消費者側の意識としても、「ジャンル」による区別より「曲そのものの魅力」や「アーティストの世界観」が重視されるようになっています。

さらに近年では、Official髭男dismやKing Gnuといったポップスとロックの融合型アーティストが人気を博しており、もはや従来のカテゴリ分けでは説明しきれない時代になっているのが現状です。

代表的なアーティストと楽曲で見る違い

邦ロックとJ-POPを比較する際に、代表的なアーティストや楽曲を通して見ると理解が深まります。

邦ロックの代表格として挙げられるのは、BUMP OF CHICKENの「天体観測」やONE OK ROCKの「The Beginning」、RADWIMPSの「前前前世」など。

これらの楽曲は生演奏感の強いバンドサウンドを軸にしつつ、青春や葛藤をテーマにした歌詞が特徴です。

ギターリフや感情を吐き出すようなボーカルが聴きどころとなっています。

一方でJ-POPの代表例には、宇多田ヒカルの「First Love」やSMAPの「世界に一つだけの花」があります。

これらは複雑なコード進行や洗練されたアレンジを取り入れつつ、恋愛や人生観など普遍的なテーマを扱い、多くの世代に愛され続けています。

こうした比較からも、邦ロックが内面的・情緒的な表現に重点を置くのに対し、J-POPはメロディーや普遍性を重視していることがわかります。

◾️Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLEは、爽快なメロディと文学性を兼ね備えた邦ロックバンドです。ボーカル大森元貴さんが手がける独自の世界観は、ポップでありながらもどこか切なさを感じさせるのが魅力。『青と夏』では青春の疾走感を、『ダンスホール』では軽快なリズムと鮮烈なサウンドでリスナーを惹きつけます。初期の尖った邦ロックサウンドから近年はJ-POP的な華やかさも増し、老若男女問わず人気を獲得。繊細な歌詞とドラマティックな展開が融合した音楽は、邦ロックとしてのエネルギーとJ-POPの洗練を見事に両立させています。ジャンルの枠を超えた存在感が、多くの音楽ファンを魅了しています。

◾️Official髭男dism

Official髭男dismは、ロックとブラックミュージックを融合させたハイブリッドなJ-POPバンドです。代表曲『Pretender』では切ない恋愛模様をソウルフルに歌い上げ、『Subtitle』では繊細なピアノと壮大なアレンジが感動を呼びました。藤原聡さんの卓越した作曲センスとボーカル力は邦ロックバンドとしても高く評価されており、ライブでの演奏力にも定評があります。J-POP的な洗練されたメロディと、バンドならではの重厚なサウンドが共存しており、ジャンルを超えて幅広いリスナー層を獲得。邦ロックの文脈で語られることも多く、今や日本を代表する音楽グループの一つとなっています。

◾️ヨルシカ

ヨルシカは、詩的な歌詞世界とエモーショナルなメロディが魅力の音楽ユニットです。ボーカルsuisさんの透明感あふれる声と、コンポーザーn-bunaさんの繊細なサウンドメイクが絶妙に融合し、邦ロックらしいバンドサウンドに乗せて文学的な物語を描き出します。『ただ君に晴れ』では儚さと疾走感が、『春泥棒』では切ない情景描写が心に残ります。歌詞は内面の葛藤や過去の記憶をテーマにしており、リスナーの感情に静かに寄り添うスタイル。邦ロックに根ざした骨太な演奏とJ-POPとしての親しみやすさを併せ持ち、SNS世代から大人世代まで幅広い層に支持されています。

現代の境界は曖昧?クロスオーバー傾向

令和時代に入り、「邦ロック」と「J-POP」の境界はますます曖昧になってきました。

これは音楽制作の手法が変化し、多くのアーティストがジャンルを横断した楽曲作りを行っているためです。

たとえばOfficial髭男dismはポップなメロディをベースにしつつも、バンド編成による演奏を重視しています。また米津玄師やAimerなどは電子音や打ち込みも取り入れながら、バンド的な要素を随所に盛り込んでいます。

さらにSNSやYouTubeの普及により、リスナーは自分の好みに応じて自由に楽曲を選べるようになり、「この曲が邦ロックかJ-POPか」という分類自体が意味を持たなくなってきています。

今や重要なのはジャンルよりも「どんな世界観を持つアーティストか」「その楽曲が自分にどんな感情を呼び起こすか」という視点です。このクロスオーバーの流れは今後も加速していくでしょう。

まとめ:「邦ロックはJ-POPの一部」で片づくのか?

結論として、「邦ロック」は「J-POP」の一カテゴリとして位置付けることができます。しかし単にジャンル分けとして捉えるだけではなく、それぞれが歩んできた歴史や文化背景、リスナー層の違いを理解することで、より深い音楽体験が得られるでしょう。邦ロックが持つ生演奏感や青春の衝動、J-POPが持つ洗練されたサウンドや普遍性。それぞれに異なる魅力があります。また、現代におけるジャンルの境界が曖昧になっている今だからこそ、あえて違いを探り、自分の好みに合った音楽を掘り下げていく楽しみも増えています。音楽ジャンルはただのラベルではなく、その裏側にはアーティストやリスナーそれぞれの物語が息づいているのです。

コメント