初回限定無料

ポストロックとは?代表的なバンドやジャンルの特徴を解説

ポストロックという言葉を耳にしたことはあるけれど、どんな音楽なのかイメージがつかめない方も多いのではないでしょうか。ポストロックはロックの枠にとらわれず、アンビエントやジャズ、クラシックの要素を取り入れた実験的なサウンドが特徴です。ボーカルが少なめで、楽器の音や展開の美しさを重視した曲が多く、映画のような世界観を楽しめます。

この記事では代表的なバンドやジャンルの魅力をわかりやすく解説します。

・ポストロックのジャンルの定義や誕生の背景

・日本や海外で活躍する代表的なポストロックバンド

・ロックやポップスとの違いや、聴くときの楽しみ方

・ポストロック初心者におすすめの入門アルバムや曲

ポストロックとは?代表的なバンドやジャンルの特徴を解説

音楽の世界には、時に従来の枠組みでは語り尽くせない、不思議な魅力を持つジャンルが生まれることがあります。ポストロックもまた、そうしたジャンルの一つです。

もしかすると、SpotifyやYouTubeのおすすめでたまたま耳にした、静かで美しいギターのアルペジオや、徐々に音の壁が迫り来るような壮大なサウンドに心を奪われ、「この音楽は何だろう?」と興味を持つこともあるかもしれませんね。

ポストロックの定義は、音楽評論家の間ですらかなり曖昧とされるほど、一言で説明するのが難しいものです 。しかし、その曖昧さこそが、このジャンルが持つ無限の可能性の証と言えるでしょう。

まるで、映画のサウンドトラックが、登場人物の感情や情景を雄弁に物語るように。この記事では、そんなポストロックという広大な世界を、初心者の方でも迷うことなく歩き始められるよう、歴史から代表的なバンド、そしてその楽しみ方まで、深く掘り下げてご紹介していきます。

【著者コメント】

私が初めてポストロックに出会ったのは、大学時代、どうしようもない人疲れを感じていた頃でした。社会にあふれる人間が主人公の歌を聴くのが辛くなったとき、ポストロックのインストゥルメンタルは、まるで誰にも邪魔されない自分だけの秘密の場所にいるような安らぎを与えてくれました。この感覚を、この記事を通して皆さんにもお伝えできれば、これ以上嬉しいことはありません。

ポストロックの定義

ポストロックとは何か?

ポストロックという言葉は、元々特定のジャンルを指すものではなく、従来のカテゴライズが通用しない実験的な音楽を便宜的にまとめた総称でした 。この言葉を世に広めたのは、音楽評論家のサイモン・レイノルズです。彼は1994年の『The Wire』誌に掲載された記事で、このジャンルを「ロックの楽器を非ロック的な目的で使う音楽」と定義しました 。

この定義が示すように、ポストロックの本質は、ロックバンドが通常使用するギター、ベース、ドラムといった楽器を、従来の役割から解放することにあります 。例えば、ギターはキャッチーなリフやパワーコードをかき鳴らすのではなく、ディレイやエフェクトを駆使して、ノイズやテクスチャ、雰囲気を生み出すための道具として用いられます。

この音楽的アプローチは、1990年代にロックが商業化され、そのハードな側面や男性中心的な表現が画一化されていくことへの反動として生まれました。

商業的な成功よりも、芸術的な探求やDIY精神を優先する姿勢は、このジャンルが特定のボーカリストを見つける困難さからインストゥルメンタルへと傾倒していったことにも表れています。

従来のロックとの決定的な違い

従来のロックが、ヴァース・コーラスといった決まった曲構成とメロディ、そして歌詞によって一つの物語を進行させるのに対し、ポストロックはそうした形式を無視します。

代わりに、音のテクスチャ、ダイナミクス、感情、そして雰囲気を深く探求します。

ボーカルが導入される場合でも、それは歌詞を伝えるためではなく、純粋な音のレイヤーとして、あるいは楽器の一種として扱われることがほとんどです。

ポストロックの楽曲は、しばしば「静寂を新たな轟音として受け入れる」(”quiet as the new loud”)という思想に基づいています。

ポストロックの誕生から現在まで

時代を超えた先駆者たち (1970年代〜1980年代)

ポストロックの明確なサウンドが確立される以前から、その萌芽は多くの実験的なロックバンドに見られました。

1960年代後半のアメリカで活躍したヴェルヴェット・アンダーグラウンドは、ドローンを多用した瞑想的なサウンドで、後のポストロックに大きな影響を与えています。また、ドイツのクラウトロックバンド、カンやノイ!は、催眠的で反復的な「モータリック・ビート」を生み出し、ポストロックにおける反復という概念の基盤を築きました 。

さらに、セックス・ピストルズの元ボーカリスト、ジョン・ライドンが率いたパブリック・イメージ・リミテッド(PIL)は、『NME』誌から「おそらく最初のポストロックバンド」と評されました。

彼らは1979年のアルバム『Metal Box』で、従来のロックンロールの構成を完全に捨て、ダブやクラウトロックに影響されたサウンドスケープを提示しています 。

そして、ポストロックの草分けとして最も重要な存在が、トーク・トークとスリントです。シンセポップバンドとしてキャリアをスタートさせたトーク・トークが、1988年の『Spirit of Eden』や1991年の『Laughing Stock』で聴かせた、実験的なサウンドは、ポストロックというジャンルが商業主義的なロックへのアンチテーゼとして生まれたことを象徴しています。

また、同時期にリリースされたスリントの『Spiderland』(1991年)も、緊張感に満ちた複雑な楽曲構成で、後続のバンドに多大な影響を与えました。

ポストロックの夜明け: (1990年代)

1994年、サイモン・レイノルズがバーク・サイコシスのアルバム『Hex』をレビューしたことで、「ポストロック」という言葉は音楽シーンに定着し始めます 。アメリカでは、バージニア州のラブラッドフォードや、ニューヨークのバウリー・エレクトリックらが、この新たな潮流を築き始めました。

特に重要な役割を果たしたのが、シカゴとモントリオールという2つの都市です。

シカゴは、実験的なジャズ、ダブ、エレクトロニカの要素を取り入れたトータスに代表される「シカゴ音響派」の拠点となりました。彼らのアルバム『Millions Now Living Will Never Die』(1996年)は、ポストロックをシーンのアイコンへと押し上げ、多くのバンドに影響を与えています。

一方、カナダのモントリオールからは、コンステレーション・レコーズというレーベルを中心に、ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーのような壮大でオーケストラ的なサウンドのバンドが台頭し、独自のシーンを形成しました。

世界を席巻したポストロックばんど (2000年代〜現在)

2000年代に入ると、ポストロックは新たな展開を見せます。ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラー、エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ、シガー・ロス、モグワイといったバンドが世界的な成功を収め、ポストロックをより多くの人々に届けることに成功しました。

これらのバンドは、それぞれに音楽的個性がありながらも、「ポストロック」という大きな括りで語られるようになりました。

90年代のポストロックがアンダーグラウンドの実験音楽だったのに対し、彼らの音楽はより叙情的で、映画的なスケール感を持つものが多かったのです。

エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイが映画『Friday Night Lights』のサウンドトラックを手掛けたことや、シガー・ロスの楽曲が多くの映画やテレビドラマに起用されたことは、このジャンルが持つ風景を描く力が、映像作品と高い親和性を持つことを見事に証明しています。

この時期には、ポストロックの音楽的要素と他のジャンルが融合し、新たな派生ジャンルも誕生しました。例えば、ポストロックのダイナミクスにヘヴィメタルの攻撃性を加えたポストメタルや、シューゲイザーとブラックメタルの要素を融合させたブラックゲイズなどが挙げられます。

ポストロックを語る上で欠かせない代表的バンド

ここでは、ポストロックの世界を旅する上で、まず耳にしてほしいバンドをいくつかご紹介します!

Godspeed You! Black Emperor

カナダのモントリオールで1994年に結成された9人組の音楽集団です。バンド名は、1976年公開の日本の暴走族ドキュメンタリー映画『ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR』に由来しています。

彼らの音楽は単なるロックの範疇に収まらず、チェロやバイオリン、フレンチホルンといったオーケストラ楽器、フィールドレコーディング、そして政治的なメッセージを掲げたナレーションを多用します。

静寂から始まり、徐々に音のレイヤーを重ねていく手法は、まるで世界が終わりを迎える黙示録的な光景を描き出しているかのようです。ライブでは、複数のアナログフィルムプロジェクターを用いた映像演出が音楽と一体となり、その世界観をさらに強烈なものにしています。

代表作と聴きどころ

- アルバム『Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven』(2000年): 20分を超える長尺曲が複数収録された大作で、まさに彼らの音楽的集大成と言える金字塔です 。特に「Static」や「Sleep」は、静かに始まり、ゆっくりと演奏者が加わっていく中で、フィールドレコーディングやエフェクトが新たな景色を見せてくれる力作です。

- アルバム『F♯ A♯ ∞』(1997年): こちらも15分を超える長尺曲で構成されており、ジャケット通りのモノクロームで陰鬱な世界観が強烈な印象を残します。「East Hastings」は、彼らの初期のサイケデリックなジャムセッションを感じさせる名曲です 。

【著者コメント】

彼らの音楽は、単なるBGMとして聴くにはあまりにも強烈な物語性と世界観を持っています。それは、資本主義や政治的暴力といった社会問題に対する壮大な声明であり、リスナーに強烈なカタルシスをもたらします。ライブで体験する彼らの音の壁は、まさに五感を揺さぶる体験であり、一度聴いたら忘れられないでしょう。

Explosions in the Sky

1999年にテキサス州オースティンで結成された4人組バンドで、3本のギターとドラムという編成が特徴です。彼らの音楽は「カタルシス的なミニ・シンフォニー」と形容されるほど、感情的で叙情的なサウンドが魅力。

幾重にも重ねられたギターのレイヤーと、静から動へと一気に盛り上がるダイナミクスは、聴く人の心に深い感動を呼び起こします。

彼らの楽曲は、映画やテレビドラマのサウンドトラックにも頻繁に起用されており、特に2004年の映画『Friday Night Lights』では、その音楽が物語の重要な要素となりました。これは、彼らの音楽が持つ視覚的なイメージを喚起する力が、商業的な場面でも高く評価されていることの証明と言えるでしょう。

代表作と聴きどころ

- アルバム『The Earth Is Not a Cold Dead Place』(2003年): ポストロックの入門編として必ず挙げられる名盤です 。聴き手を暖かく包み込むような優しさと、心を揺さぶる感動的な展開が詰まっています。「Your Hand in Mine」や「First Breath After Coma」は、感情が徐々に高まっていく壮大なクレッシェンドを体験できる傑作です 。

【著者コメント】

エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイの音楽は、まるで言葉を持たない詩のよう。静かに燃える情熱が、心の中でゆっくりと広がり、ある瞬間に一気に爆発する。彼らの音楽を聴いていると、一瞬で景色が変わり、心の奥底にあった感情が解き放たれるような感覚を覚えます。

Sigur Rós

1994年にアイスランドのレイキャヴィークで結成されたバンドです。

バンド名は、ボーカリストのヨンシーの妹の名前「Sigurrós(勝利の薔薇)」に由来します 。彼らの音楽の最大の特徴は、ヨンシーのファルセットボーカルと、チェロの弓でギターを演奏する独特のスタイルから生み出される、幽玄でドリーミーなサウンドです。

また、歌詞にアイスランド語のほか、意味を持たない「ホープランド語」(Vonlenska)を用いることで、聴き手は言葉の枠を超えて、純粋に音の響きと雰囲気に浸ることができます。クラシックやミニマル・ミュージックの要素を取り入れた彼らの音楽は、しばしば「凍てついたサウンドスケープ」と表現され、アイスランドの雄大な自然と深く結びついています。

代表作と聴きどころ

- アルバム『Ágætis byrjun』(1999年): 彼らの世界的な成功を決定づけた傑作で、ポストロックの新たな地平を開拓した名盤として知られています 。特に「Svefn-g-englar」は、聴く人を夢のような音の世界へと誘う、彼らの代名詞とも言える楽曲です。

- アルバム『Takk…』(2005年): 前作に比べて、より明るく、メロディックなサウンドへと変化した作品です。「Hoppípolla」は、その希望に満ちたメロディで、多くの映画やテレビCMに起用されました。

【著者コメント】

シガー・ロスの音楽は、言葉が通じなくても、国境を越えて人々の心に届く普遍的な力を持っています。その音楽は、まるでオーロラや氷河のような、神秘的で荘厳な風景を目の前に広げてくれるようです。

3.4. Tortoise

1990年にイリノイ州シカゴで結成されたバンドで、シカゴのアンダーグラウンドシーンで活躍する猛者たちが集まりました。

彼らの音楽は、クラウトロック、ダブ、ミニマル・ミュージック、ジャズ、エレクトロニカなど、非常に多様なジャンルの要素を融合させており、一言で「ポストロック」と定義すること自体が難しいほどです。

複数のドラム、ヴィブラフォン、マリンバといった珍しい楽器を用い、緻密に計算されたリズムと音響を構築する彼らのサウンドは、「シカゴ音響派」の象徴とされています。

ジョン・マッケンタイアがレコーディング・エンジニアとしてサウンドを主導することで、ライブでの演奏とスタジオでの大胆なポストプロダクションがシームレスに融合し、ポストロックの新たな可能性を切り開きました。

代表作と聴きどころ

- アルバム『Millions Now Living Will Never Die』(1996年): 彼らの名を一気に世界に広めた傑作であり、90年代ポストロックの基本形を完成させた作品です。特に20分に及ぶ大曲「Djed」は、彼らの実験性と卓越した演奏技術を存分に堪能できる名作です。

【著者コメント】

トータスの音楽は、まるで緻密なパズルを解くような知的な楽しさがあります。一つ一つの音がどこから来て、どこへ向かっていくのかを想像しながら聴くと、彼らが創り上げた音の迷宮に心地よく迷い込むことができますよ。

日本のポストロックシーン

ポストロックは、海外だけでなくここ日本でも独自に発展し、世界的に高い評価を得ているバンドが数多く存在します。その中でも特に重要な2つのバンドをご紹介します!

- toe: 2000年に結成された4人組バンドで、インストゥルメンタルを中心としながらも、マスロック的な複雑なリズムや変拍子を、ポップで洗練されたサウンドへと昇華させています。海外レーベルとも契約し、北米やアジア、南米でのツアーを成功させていることからも、その世界的な評価の高さがうかがえます。

- MONO: 1999年に東京で結成されたインストゥルメンタルバンドです 。長年にわたってスティーヴ・アルビニをプロデューサーに迎えており、轟音ギターとオーケストラを融合させた壮大なサウンドスケープが特徴です。海外での活動も精力的に行っており、名だたる音楽フェスティバルにも出演するなど、日本を代表するポストロックバンドとして世界に名を馳せています。

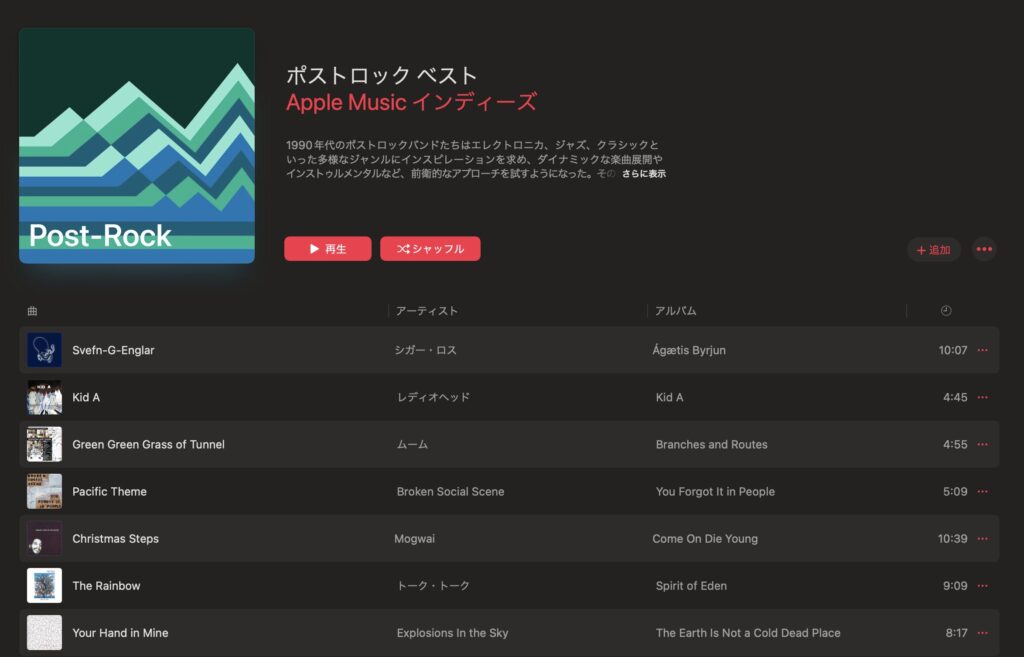

必聴!ポストロックの名盤リスト

| アルバム名 | アーティスト名 | リリース年 | おすすめポイント |

| Laughing Stock | Talk Talk | 1991 | シンセポップから実験音楽へと移行した、ポストロックの源流 |

| Spiderland | Slint | 1991 | 緊張感と静寂が支配する、孤高の金字塔 |

| Millions Now Living Will Never Die | Tortoise | 1996 | シカゴ音響派を確立した、実験と洗練の傑作 |

| F♯ A♯ ∞ | Godspeed You! Black Emperor | 1997 | 黙示録的な世界観を提示した、強烈なファーストアルバム |

| Ágætis byrjun | Sigur Rós | 1999 | 幻想的なサウンドスケープで世界を魅了した傑作 |

| Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven | Godspeed You! Black Emperor | 2000 | 20分超えの大曲で構成された、壮大な音の交響曲 |

| The Earth Is Not a Cold Dead Place | Explosions in the Sky | 2003 | 感情を揺さぶる叙情的なサウンドで、多くのファンを獲得 |

| Hymn to the Immortal Wind | MONO | 2009 | 轟音とオーケストラが融合した、日本が誇る大作 |

| the book about my idle plot on a vague anxiety | toe | 2005 | マスロックとポストロックを融合させた、邦楽の代表作 |

まとめ

ポストロックは静と動のコントラストや、緻密に構成された音の重なりが魅力のジャンルです。歌詞よりも音楽そのものに没入できるため、作業中のBGMや夜のリラックスタイムにもぴったりです。代表的なバンドを聴き比べると、それぞれの個性や音作りのこだわりが見えてきます。この記事をきっかけに、お気に入りのポストロックバンドを見つけて、奥深い世界に触れてみてください。

コメント